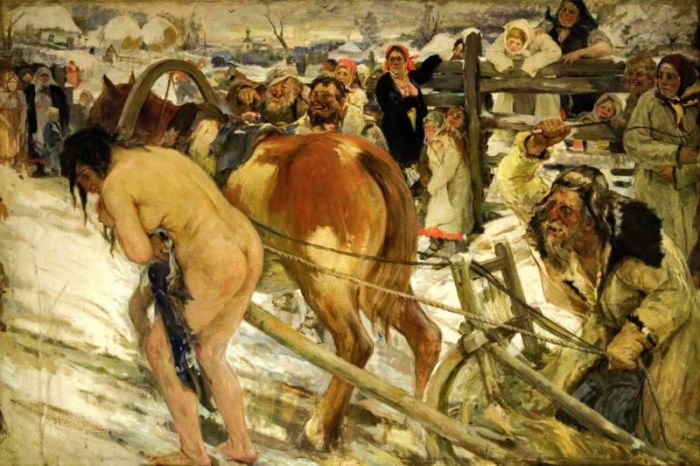

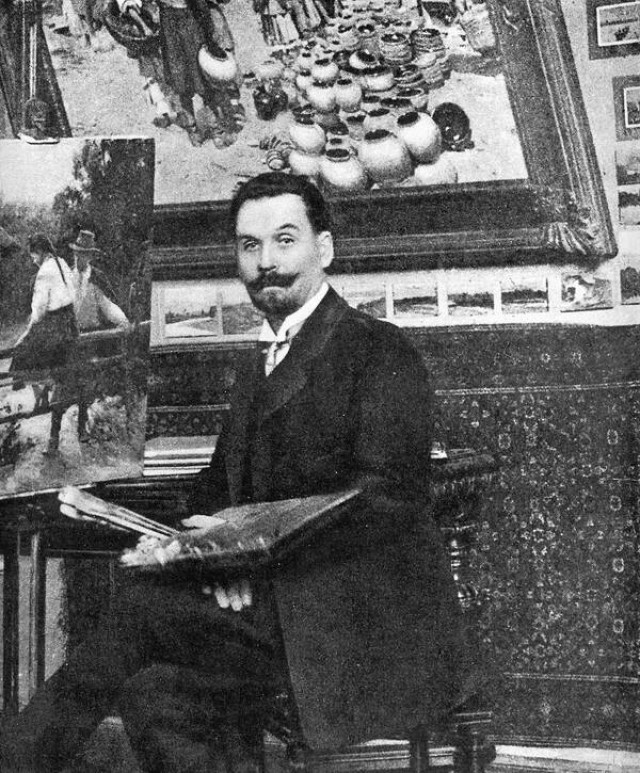

Картина сия называется «Жертва фанатизма» (1899) и находится в экспозиции Харьковского художественного музея. Автор её Николай Корнильевич Пимоненко.

Основой сюжета картины послужил реальный случай в местечке Кременец Волынской губернии, когда односельчане избили еврейскую девушку, полюбившую православного юношу-кузнеца.

Основой сюжета картины послужил реальный случай в местечке Кременец Волынской губернии, когда односельчане избили еврейскую девушку, полюбившую православного юношу-кузнеца.История поразила художника. Он бросился в Кременец, где сделал множество эскизов к картине, многочисленные зарисовки пейзажа. Он хотел тщательно подготовиться к написанию этой картины, стараясь сделать ее максимально правдивой.

1862-1912 гг.

Но, согласно украинским источникам, еврейская община была настроена враждебно к художнику, потребовав от него убраться. Пимоненко пришлось обратиться за помощью и охраной к начальнику местной полиции, пообещав написать еще одну картину, уже лично для него. Теперь картина «Поход» («Проводы казаков») хранится в Национальном художественном музее Киева.

Но, согласно украинским источникам, еврейская община была настроена враждебно к художнику, потребовав от него убраться. Пимоненко пришлось обратиться за помощью и охраной к начальнику местной полиции, пообещав написать еще одну картину, уже лично для него. Теперь картина «Поход» («Проводы казаков») хранится в Национальном художественном музее Киева. Отметим, что художники-неевреи часто изображали евреев нейтрально, а иногда и с большой теплотой. Но так было отнюдь не всегда. Впрочем, предоставим слово известнейшему российскому биологу и еврейскому общественному деятелю Залману Самуиловичу Кауфману, к сожалению, совсем недавно скончавшемуся и не дожившему двух лет до своего столетия.

Отметим, что художники-неевреи часто изображали евреев нейтрально, а иногда и с большой теплотой. Но так было отнюдь не всегда. Впрочем, предоставим слово известнейшему российскому биологу и еврейскому общественному деятелю Залману Самуиловичу Кауфману, к сожалению, совсем недавно скончавшемуся и не дожившему двух лет до своего столетия.Он пишет в своей книге «Евреи в творчестве нееврейских художников» (2012): «В отличие от большинства художников, изображавших те или иные стороны еврейской жизни, и, в общем-то, сочувственно относившихся к их своеобразной и нелегкой жизни, Пимоненко выступил как обличитель религиозной нетерпимости, религиозного фанатизма, национальной замкнутости евреев. В картине изображена реакция обитателей местечка на переход одной из них в христианство.

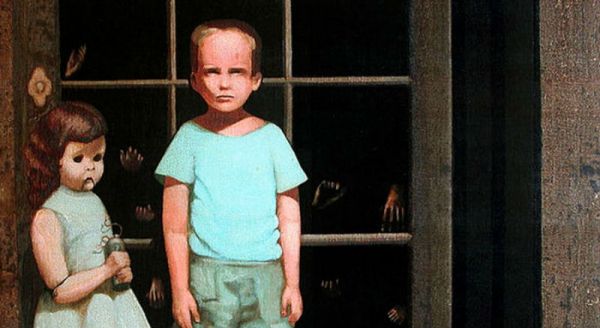

Молодая, красивая и смертельно перепуганная девушка стоит, припертая разъяренной толпой к забору. Изорвана блузка, растрепаны прекрасные волосы, растерянность и отчаяние на лице. Не провалиться сквозь землю, не уйти, не укрыться… Рядом опозоренные несчастные родители, проклинающие свою дочь. С этих пор она для них уже больше не существует».

Отметим, однако, что девушка могла просто полюбить нееврея и именно за это подвергалась страданиям. И в самом деле, хотя некоторые исследователи указывают на крестик на шее девушки, обнаружить его довольно сложно, несмотря на многократное увеличение фрагментов картины. Поэтому, вероятно, дело все же в чистой девичьей любви.

Но в любом случае, чтобы выйти замуж за кузнеца, ей пришлось бы креститься, и поэтому настроение общины можно понять: любая еврейская община всегда резко реагировала на подобные случаи, считая крещение, по каким бы то ни было причинам, предательством и соблюдала по выкресту траур, как по покойнику.

Но в любом случае, чтобы выйти замуж за кузнеца, ей пришлось бы креститься, и поэтому настроение общины можно понять: любая еврейская община всегда резко реагировала на подобные случаи, считая крещение, по каким бы то ни было причинам, предательством и соблюдала по выкресту траур, как по покойнику.Напомним, что в средние века целые общины порой совершали коллективное самоубийство, чтобы не подвергнуться насильственному крещению.

Бросим взгляд на картину еще раз. Девушка, за которой гнались по всей деревне, выбилась из сил. Дальше бежать уже некуда, и она прижалась к забору. Расправа должна начаться с минуты на минуту. Односельчане потрясают палками, зонтами и ухватами, готовые пустить их в ход.

Прямо напротив девушки стоит разъяренный мужчина в талите и с тфилин, призывающий на нее все несчастья мира.

Мать девушки в правой части картины горько рыдает, отвернувшись — то ли от стыда за дочь, то ли от страха за нее. Отец все-таки, кажется, пытается остановить толпу, в отчаянии протягивая руку — с выводом З.С. Кауфмана вряд ли можно согласиться.

Трагизм сюжета подчеркивает грозовое темно-серое небо. Сама природа сочувствует девушке, плачет над ее судьбой.

Но, разумеется, у еврейского зрителя к этому чувству нередко примешивается понимание и односельчан девушки, хранящих в памяти многовековые ужасы христианских гонений.

У всех своя боль и правда.