Как известно, до 1918 года в Российской империи использовался юлианский календарь. Это было связано в первую очередь с религиозной традицией: в Российской империи православие было государственной религией. Юлианский календарь был принят еще в Римской империи Юлием Цезарем, в честь которого и получил свое название. Вплоть до позднего средневековья по юлианскому календарю жила вся Европа, однако в 1582 году римский папа Григорий XIII издал указ о реформе календаря. Главной причиной принятия нового календаря являлось смещение по отношению к юлианскому календарю дня весеннего равноденствия.

Как известно, до 1918 года в Российской империи использовался юлианский календарь. Это было связано в первую очередь с религиозной традицией: в Российской империи православие было государственной религией. Юлианский календарь был принят еще в Римской империи Юлием Цезарем, в честь которого и получил свое название. Вплоть до позднего средневековья по юлианскому календарю жила вся Европа, однако в 1582 году римский папа Григорий XIII издал указ о реформе календаря. Главной причиной принятия нового календаря являлось смещение по отношению к юлианскому календарю дня весеннего равноденствия.Это обстоятельство создавало определенные трудности при вычислении даты Пасхи.

В октябре 1582 г. на григорианский календарь перешли наиболее консервативные католические страны, где Ватикан пользовался огромным влиянием – Испания, Португалия, Речь Посполитая и государства Италии. В декабре 1582 г. григорианский календарь приняла Франция, а в 1583 г. – Австрия, Бавария, Фландрия, Голландия и ряд немецких земель. Во многих других европейских государствах переход осуществлялся постепенно. В первую очередь, против григорианского календаря возражали протестантские государства Европы, для которых отказ от использования календаря, введенного римским папой, имел принципиальное значение. Но все равно от календарной реформы не смогли уклониться даже они. Так, в Великобритании григорианский календарь был принят только в 1752 году. Спустя год на григорианский календарь перешла Швеция. Постепенно на григорианский календарь переходили и страны Азии, например в 1873 г. он был введен в Японии, в 1911 г. – в Китае (впоследствии Китай вновь отказался от григорианского календаря, а затем к нему опять вернулся).

Надо отметить, что во многих странах переход к григорианскому календарю не был безболезненным. Например, в Англии, перешедшей на новый календарь в 1752 году, даже имели место бунты людей, недовольных произошедшими изменениями. В России, напротив, в 1700 году Петр I, проводя политику модернизации, ввел юлианский календарь. Очевидно, что при всем своем стремлении к кардинальному реформированию общественной и культурной жизни, Петр не был готов идти против православной церкви, относившейся к переходу на григорианский календарь резко негативно. В Российской империи переход на григорианский календарь так и не был осуществлен. Это влекло за собой многочисленные сложности в экономических, культурных и политических отношениях с Европой, но церковь настаивала на сохранении юлианского календаря, не возражали против ее позиции и российские монархи.

Надо отметить, что во многих странах переход к григорианскому календарю не был безболезненным. Например, в Англии, перешедшей на новый календарь в 1752 году, даже имели место бунты людей, недовольных произошедшими изменениями. В России, напротив, в 1700 году Петр I, проводя политику модернизации, ввел юлианский календарь. Очевидно, что при всем своем стремлении к кардинальному реформированию общественной и культурной жизни, Петр не был готов идти против православной церкви, относившейся к переходу на григорианский календарь резко негативно. В Российской империи переход на григорианский календарь так и не был осуществлен. Это влекло за собой многочисленные сложности в экономических, культурных и политических отношениях с Европой, но церковь настаивала на сохранении юлианского календаря, не возражали против ее позиции и российские монархи.В первой половине XIX века поборники модернизации заговорили о желательности перехода на григорианский календарь, тем более, что к этому времени на него перешли и протестантские страны Европы, включая Великобританию. Однако, против календарной реформы выступил министр народного просвещения генерал Карл Ливен. Его, разумеется, поддержала и православная церковь. Когда уже во второй половине XIX века о необходимости перехода к новому календарю заговорил Дмитрий Менделеев, его быстро осекли представители Священного Синода, заявившие, что для такой масштабной реформы еще не наступило время. В церкви не видели причин для отказа от юлианского календаря, поскольку он, во-первых, многие столетия использовался в православной традиции, а во-вторых, в случае перехода на григорианский календарь неизбежно нарушался бы Богослужебный Устав, так как дата празднования Святой Пасхи высчитывается по особому лунно-солнечному календарю, который тоже тесно связан с юлианским календарем.

Февральская революция 1917 года, свергнувшая монархию в России, стала толчком к самым разнообразным масштабным изменениям в жизни страны. Именно в период, когда страной управляло Временное правительство, началась разработка проекта реформы календаря. Его авторы считали, что назрела необходимость перейти на григорианский календарь, поскольку и так давно применялось двойное написание дат в официальных документах и письмах, особенно если они были посвящены событиям в других государствах или направлялись адресатам, проживавшим в других странах. Однако в период с февраля по октябрь 1917 года произвести календарную реформу в стране так и не удалось – не до того было Временному правительству.

Окончательно привела Россию к изменению календаря Октябрьская революция 1917 года. Разумеется, атеистам – большевикам не было дела до религиозных противоречий между православной и католической церквями, не задумывались они и об истории создания григорианского календаря. Но поскольку «все передовое человечество», как любили говорить большевики, к этому времени перешло на григорианский календарь, Россию также хотели модернизировать. Если отрекаться от старого мира – то во всем, в том числе и в календаре. Поэтому вопрос о календарной реформе очень интересовал большевиков. Это подтверждается хотя бы тем, что уже 16 (29) ноября 1917 года, на одном из самых первых заседаний Совета народных комиссаров РСФСР, был поднят вопрос о необходимости перехода на григорианский календарь.

Окончательно привела Россию к изменению календаря Октябрьская революция 1917 года. Разумеется, атеистам – большевикам не было дела до религиозных противоречий между православной и католической церквями, не задумывались они и об истории создания григорианского календаря. Но поскольку «все передовое человечество», как любили говорить большевики, к этому времени перешло на григорианский календарь, Россию также хотели модернизировать. Если отрекаться от старого мира – то во всем, в том числе и в календаре. Поэтому вопрос о календарной реформе очень интересовал большевиков. Это подтверждается хотя бы тем, что уже 16 (29) ноября 1917 года, на одном из самых первых заседаний Совета народных комиссаров РСФСР, был поднят вопрос о необходимости перехода на григорианский календарь.Определенную роль сыграл и «светский» характер григорианского календаря. Хотя сам календарь в Европе вводился по инициативе римского папы, Русская православная церковь переходить на григорианский календарь не собиралась. 23 января (5 февраля) 1918 года православная церковь была отделена от государства, что окончательно развязало руки новой власти в вопросе о разграничении светского и церковного календарей. Большевики решили нанести еще один удар по позициям православной церкви, отказавшись от юлианского календаря. На том же заседании Совнаркома, на котором церковь была отделена от государства, создали специальную комиссию по переходу на новый календарь. Она представила два возможных варианта развития событий. Первый вариант предполагал мягкий и постепенный переход к новому календарю – отбрасывать каждый год по 24 часа. В этом случае на осуществление календарной реформы потребовалось бы 13 лет, а самое важное – она вполне устраивала бы и Русскую православную церковь. Но Владимир Ленин склонился к более радикальному варианту, предполагавшему одномоментный и быстрый переход к григорианскому календарю.

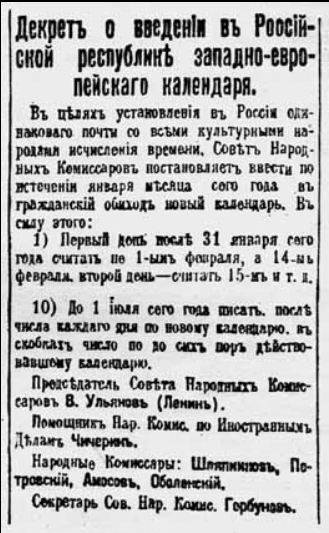

24 января (6 февраля) 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря, а через два дня, 26 января (8 февраля) 1918 года декрет был подписан председателем Совета народных комиссаров РСФСР Владимиром Лениным. Кроме Ленина свои подписи под документом поставили помощник народного комиссара по иностранным делам Георгий Чичерин, народный комиссар труда Александр Шляпников, народный комиссар внутренних дел РСФСР Григорий Петровский, председатель Высшего совета народного хозяйства РСФСР Валериан Оболенский. Причиной перехода на новый календарь называлась необходимость установления в России исчисления времени, одинакового «почти со всеми культурными народами».

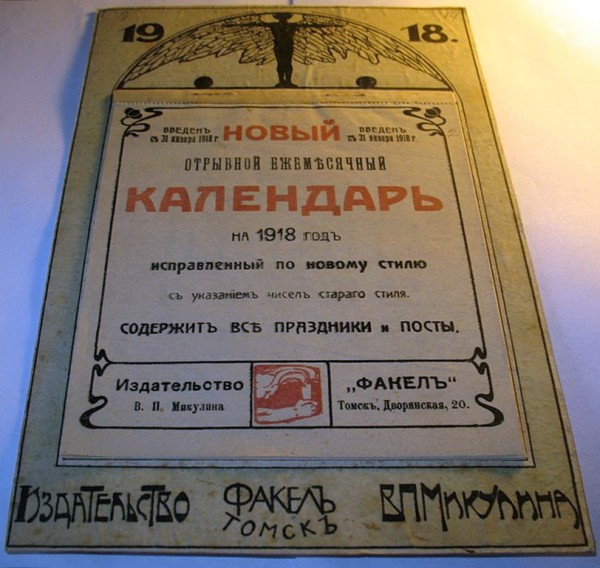

24 января (6 февраля) 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря, а через два дня, 26 января (8 февраля) 1918 года декрет был подписан председателем Совета народных комиссаров РСФСР Владимиром Лениным. Кроме Ленина свои подписи под документом поставили помощник народного комиссара по иностранным делам Георгий Чичерин, народный комиссар труда Александр Шляпников, народный комиссар внутренних дел РСФСР Григорий Петровский, председатель Высшего совета народного хозяйства РСФСР Валериан Оболенский. Причиной перехода на новый календарь называлась необходимость установления в России исчисления времени, одинакового «почти со всеми культурными народами».Ввести новый календарь решили после истечения января 1918 года. С этой целью Совнарком постановил считать первым днем после 31 января 1918 года не 1 февраля, а 14 февраля 1918 года. В декрете также подчеркивалось, что все обязательства по договорам и законам, наступавшие в период между 1 и 14 февраля, переносились на период с 14 по 27 февраля посредством прибавления к сроку выполнения обязательств тринадцати дней. С прибавлением тринадцати дней отсчитывались и все обязательства в период с 14 февраля по 1 июля 1918 года, а обязательства, наступающие с 1 июля 1918 года, считались наступившими уже по числам нового григорианского календаря. Также декрет регулировал вопросы выплаты жалованья и заработной платы гражданам республики. До 1 июля 1918 года нужно было во всех документах указывать в скобках число по старому календарю, а с 1 июля 1918 года – только число по григорианскому календарю.

Решение о переходе страны на григорианский календарь неизбежно вызвало споры в среде духовенства и богословов. Уже в конце января 1918 года календарная реформа стала предметом обсуждения Всероссийского Поместного собора. На этом обсуждении произошла любопытная дискуссия. Профессор Иван Алексеевич Карабинов заявил, что старообрядцы и другие автокефальные церкви не согласятся с предложением перехода на григорианский календарь и будут продолжать отмечать церковные праздники по старому календарю. Это обстоятельство, в свою очередь, будет нарушать единство православных церквей. С этой позицией согласился и другой докладчик, профессор Иван Иванович Соколов, который тоже обратил внимание на отсутствие у Русской православной церкви права самостоятельно решать вопрос о календарной реформе, не согласовывая свои действия с другими автокефальными церквями. Член Петроградского комитета по делам печати мирянин Митрофан Алексеевич Семенов, в свою очередь, предложил вообще не реагировать на декреты большевиков, что позволит избежать необходимости перехода на новый календарь.

Решение о переходе страны на григорианский календарь неизбежно вызвало споры в среде духовенства и богословов. Уже в конце января 1918 года календарная реформа стала предметом обсуждения Всероссийского Поместного собора. На этом обсуждении произошла любопытная дискуссия. Профессор Иван Алексеевич Карабинов заявил, что старообрядцы и другие автокефальные церкви не согласятся с предложением перехода на григорианский календарь и будут продолжать отмечать церковные праздники по старому календарю. Это обстоятельство, в свою очередь, будет нарушать единство православных церквей. С этой позицией согласился и другой докладчик, профессор Иван Иванович Соколов, который тоже обратил внимание на отсутствие у Русской православной церкви права самостоятельно решать вопрос о календарной реформе, не согласовывая свои действия с другими автокефальными церквями. Член Петроградского комитета по делам печати мирянин Митрофан Алексеевич Семенов, в свою очередь, предложил вообще не реагировать на декреты большевиков, что позволит избежать необходимости перехода на новый календарь.Профессор Московской духовной академии и член Поместного собора Православной российской церкви от высших духовных школ Сергей Сергеевич Глаголев подчеркнул, что в изменившихся условиях церкви вряд ли получится оставаться на старом календаре, поскольку он все больше расходится с небом, однако делать поспешных шагов не стоит и лучше некоторое время оставаться на старом, юлианском календаре. Тем более, отмечал в своем докладе Глаголев, такой серьезный вопрос можно решать только при наличии согласия всех автокефальных православных церквей.

В конечном итоге, отдел о богослужении и отдел о правовом положении Церкви в государстве приняли решение в течение всего 1918 года руководствоваться старым стилем. 15 марта 1918 года отдел о богослужении, проповедничестве и храме Русской православной церкви постановил, что с церковно-канонической точки зрения решить вопрос о календарной реформе без согласования со всеми автокефальными церквями не представляется возможным. Поэтому было решено оставить Русскую православную церковь на юлианском календаре.

В 1923 году, когда Советский Союз уже пять лет жил по новому календарю, церковь вновь подняла вопрос о реформе календаря. Второй Поместный собор состоялся в Москве. Митрополит Антонин заявил, что перейти на григорианский календарь церковь и верующие могут быстро и безболезненно, а в самом переходе нет ничего греховного, более того реформа календаря необходима для церкви. В результате Поместным собором была принята резолюция, провозглашавшая переход церкви на григорианский календарь с 12 июня 1923 года. Интересно, что прений резолюция не вызвала, что свидетельствовало о полной готовности участников собора к переходу на новый стиль.

В 1923 году, когда Советский Союз уже пять лет жил по новому календарю, церковь вновь подняла вопрос о реформе календаря. Второй Поместный собор состоялся в Москве. Митрополит Антонин заявил, что перейти на григорианский календарь церковь и верующие могут быстро и безболезненно, а в самом переходе нет ничего греховного, более того реформа календаря необходима для церкви. В результате Поместным собором была принята резолюция, провозглашавшая переход церкви на григорианский календарь с 12 июня 1923 года. Интересно, что прений резолюция не вызвала, что свидетельствовало о полной готовности участников собора к переходу на новый стиль.Патриарх Тихон в связи с сложившейся ситуацией осенью 1923 года опубликовал свое Послание, в котором осудил решение Второго Поместного собора как чересчур поспешное, но подчеркнул возможность перехода церкви к григорианскому календарю. Официально планировалось перевести Русскую православную церковь на григорианское исчисление с 2 октября 1923 года, но уже 8 ноября 1923 года Патриарх Тихон от этой идее отказался. Интересно, что в календарях 1924-1929 годов выпуска церковные праздники отмечались так, будто переход церкви на григорианский календарь все же был осуществлен. Например, Рождество отмечалось 25 и 26 декабря. Повторно церковь подняла вопрос о переходе на григорианский календарь в 1948 году, однако он так и не был решен положительно. Несмотря на активное провластное лобби, большинство церковных иерархов все же не желали становиться «сепаратистами» и принимать григорианский календарь без согласования с другими автокефальными церквями.

Конечно, Советская Россия не была последней страной, перешедшей на григорианский календарь. В 1919 году григорианский календарь ввели Румыния и Югославия, в 1924 году – Греция. В 1926 г. на григорианский календарь с сохранением некоторой специфики перешла Турция, в 1928 году – Египет. В настоящее время по юлианскому календарю продолжают жить в Эфиопии – одном из древнейших христианских государств мира. Кроме того, летоисчисление по юлианскому календарю ведут Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская, Польская православные церкви, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская грекокатолическая и Российская грекокатолическая церкви. Интересно, что Польская православная церковь вернулась к юлианскому календарю только в 2014 году, до этого длительное время исчисляя время по новоюлианскому календарю, совпадающему с григорианским.

Автор: Илья Полонский