Во время Крымской войны английское правительство зафрахтовало для перевозки людей и амуниции более двухсот торговых судов, принадлежавших частным европейским компаниям. Осенью 1854 года фрегат «Принц» в числе прочих отправился из Туманного Альбиона к далекому Южному берегу Крыма.

Во время Крымской войны английское правительство зафрахтовало для перевозки людей и амуниции более двухсот торговых судов, принадлежавших частным европейским компаниям. Осенью 1854 года фрегат «Принц» в числе прочих отправился из Туманного Альбиона к далекому Южному берегу Крыма.Корабли перевозили зимнюю одежду, оружие, провиант, медикаменты и прочий груз, который позволил бы союзникам продолжать военные действия в зимних условиях.

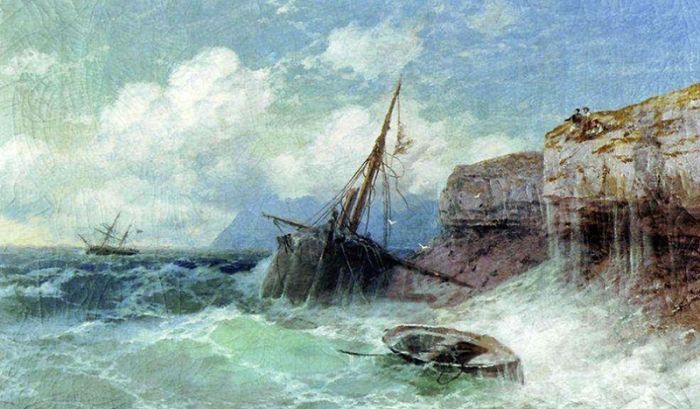

8 ноября суда бросили якоря на рейде в Балаклавской бухте. Погода и до того не радовала, а 14 ноября море разволновалось не на шутку. По небу поползли черные тучи, солнце скрылось, налетел ветер, и началась такая буря, какой давно никто не видел.

8 ноября суда бросили якоря на рейде в Балаклавской бухте. Погода и до того не радовала, а 14 ноября море разволновалось не на шутку. По небу поползли черные тучи, солнце скрылось, налетел ветер, и началась такая буря, какой давно никто не видел. Корабли как щепки бросало из стороны в сторону. Мощный ливень, сопровождаемый градом величиной с яйцо, перешел в сильный снегопад. Якоря не держали. Очевидец, наблюдавший эту бурю вблизи Балаклавы, писал:

Корабли как щепки бросало из стороны в сторону. Мощный ливень, сопровождаемый градом величиной с яйцо, перешел в сильный снегопад. Якоря не держали. Очевидец, наблюдавший эту бурю вблизи Балаклавы, писал:Воздух был буквально наполнен одеялами, фуражками, шинелями, сюртуками и даже столами и стульями. Макинтоши, каучуковая посуда, постельное белье, палаточная парусина, кружась в воздухе, неслись по долине по направлению к Севастополю. Крыша с дома Раглана была сорвана и распластана по земле. Амбары и комиссариатские сараи были полностью разрушены и сровнены с землей.

Пятипудовые кипы спрессованного сена кружились на земле. Бочки с ромом катались по лагерю, подпрыгивая на камнях. Большие телеги, стоявшие невдалеке от нас, были опрокинуты, а люди и лошади, сбитые с ног, беспомощно катались по земле.

Большое стадо баранов бросилось по дороге в Севастополь и целиком погибло под ударами смерча, который вырвал из земли и разбросал целые ряды прекрасных высоких тополей, укрывавших взлелеявшее их балаклавское ущелье.

Казалось, сама природа ополчилась против союзных войск, пытавшихся в неравной борьбе сломить сопротивление обороны Севастополя. На прибрежных скалах Балаклавы нашли свою погибель 34 корабля. Под Евпаторией погибли 100-пушечный французский линкор «Генрих IV», 90-пушечный турецкий «Пеики-Мессерет» и 3 паровых корвета.

Казалось, сама природа ополчилась против союзных войск, пытавшихся в неравной борьбе сломить сопротивление обороны Севастополя. На прибрежных скалах Балаклавы нашли свою погибель 34 корабля. Под Евпаторией погибли 100-пушечный французский линкор «Генрих IV», 90-пушечный турецкий «Пеики-Мессерет» и 3 паровых корвета.До этого страны-участницы антирусской коалиции еще никогда не несли таких потерь. Урон, причиненный ураганом, можно было приравнять к разгрому в крупном морском сражении. Кстати, все русские суда уцелели благодаря удачному расположению севастопольской бухты.

Потрясенный император Франции Наполеон III приказал ведущему астроному У. Леверье создать эффективную службу прогноза погоды. Спустя три месяца после шторма в Балаклаве появилась первая прогнозная карта – прообраз тех, что мы видим сегодня в новостях, а через год во Франции заработали тринадцать метеостанций.

Пока войска коалиции подсчитывали убытки, газеты писали о страшной трагедии на Черном море. 16 декабря 1854 года «Иллюстрейтед Лондон Ньюз» сообщала:

Пока войска коалиции подсчитывали убытки, газеты писали о страшной трагедии на Черном море. 16 декабря 1854 года «Иллюстрейтед Лондон Ньюз» сообщала:Среди грузов, принятых «Принцем», находились вещи: 36 700 пар шерстяных носков, 53 000 шерстяных рубах, 2 500 постовых тулупов, 16 000 простынь, 3 750 одеял. Кроме того, еще можно назвать число спальных мешков – 15 000 штук, шерстяных рубашек – 100 000, фланелевых кальсон – 90 000 пар, около 40 000 одеял и 40 000 непромокаемых шапок, 40 000 меховых пальто и 120 000 пар сапог.

Людские потери тоже были колоссальными – около 1 500 человек. Только на одном «Принце» недосчитались 500 солдат. Потери были столь огромны, что английское правительство предпочло утаить от своих подданных их подлинный масштаб.

О ценном грузе, что находился на «Принце», до поры до времени широкая общественность даже не догадывалась. Но, как говорится, слухами земля полнится. Еще не закончилась Крымская кампания, как в прессе стали появляться сообщения, будто вместе с «Принцем» пошел на дно некий ценный груз.

Оказывается, наряду с прозаическими солдатскими кальсонами и носками на борту корабля находились деньги, предназначенные для выплаты жалованья британским военнослужащим в Крыму, – десятки бочонков, доверху наполненных золотыми монетами.

Оказывается, наряду с прозаическими солдатскими кальсонами и носками на борту корабля находились деньги, предназначенные для выплаты жалованья британским военнослужащим в Крыму, – десятки бочонков, доверху наполненных золотыми монетами.Правда, по поводу стоимости драгоценного груза сведения расходились: 200 тысяч фунтов, миллион фунтов, 500 тысяч франков. К концу ХIХ века в журнальных и газетных публикациях чаще всего фигурировала цифра в 60 миллионов франков.

Кстати, к этому же времени любопытная метаморфоза произошла с названием затонувшего судна. Вездесущие журналисты в порядке личной инициативы прибавили к слову «принц» интригующий эпитет «черный». С тех пор знаменитый корабль стал носить имя, которое он никогда не носил.

Кстати, к этому же времени любопытная метаморфоза произошла с названием затонувшего судна. Вездесущие журналисты в порядке личной инициативы прибавили к слову «принц» интригующий эпитет «черный». С тех пор знаменитый корабль стал носить имя, которое он никогда не носил.Слухи о несметных сокровищах, покоящихся на дне Черного моря, очень скоро привлекли в Балаклаву предприимчивых кладоискателей. Только во второй половине ХIХ века здесь побывали экспедиции из США, Германии и Норвегии.

Во Франции в 1875 году специально для поисков британского золота было образовано акционерное общество с довольно крупным основным капиталом. Однако кладоискатели терпели одну неудачу за другой. Никто не мог отыскать не только золото, но даже и сам затонувший корабль. Впрочем, водолазная техника того времени оставляла желать лучшего.

Только в начале XX века итальянцы совершили прорыв и создали специальный глубоководный скафандр – толстостенный медный ящик с тремя иллюминаторами и отверстиями для рук, опускавшийся вниз на прочном стальном тросе.

Только в начале XX века итальянцы совершили прорыв и создали специальный глубоководный скафандр – толстостенный медный ящик с тремя иллюминаторами и отверстиями для рук, опускавшийся вниз на прочном стальном тросе.С его помощью итальянские водолазы обнаружили разбитый корпус железного корабля. После тщательного обследования судна итальянцы обогатились подзорной трубой, винтовкой, ящиком с пулями и множеством разной мелочевки.

Поиски золота возобновились в 1922 году, когда на дне у входа в Балаклавскую бухту один из местных ныряльщиков нашел несколько золотых монет. А в начале 1923 года в Москве в Объединенном главном политическом управлении (ОГПУ) появился инженер В. Языков.

Поиски золота возобновились в 1922 году, когда на дне у входа в Балаклавскую бухту один из местных ныряльщиков нашел несколько золотых монет. А в начале 1923 года в Москве в Объединенном главном политическом управлении (ОГПУ) появился инженер В. Языков.Пятнадцать лет он собирал по крупицам сведения о «Принце», оббил немало порогов с просьбой организовать экспедицию, но, как ни странно, поддержку нашел лишь у чекистов. Вскоре на Лубянке подписали приказ о создании экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН) при Особом отделе ОГПУ СССР.

Чекисты с энтузиазмом стали готовиться к поиску сокровищ. За постройкой глубоководного аппарата лично следил Генрих Ягода. Конструкция на трех человек, снабженная телефоном, прожектором и механическим манипулятором для захвата грузов была изготовлена за три месяца. Куда сложнее оказалось собрать информацию о «Черном принце» и его грузе: англичане и итальянцы упорно отмалчивались.

На свой страх и риск осенью 1923 года ЭПРОН приступил к работам в Балаклавской бухте. 2 и 9 сентября глубоководный аппарат спустили на дно, где было обнаружено множество корабельных обломков, но отыскать хоть что-то похожее на английский фрегат не удалось.

И все же чекисты не сдавались. Наконец, в октябре 1924-го им улыбнулась удача – они отыскали паровой котел. После этого принялись за работу с удвоенной энергией, но кроме ручной гранаты, рукомойника и прочей ерунды ничего не нашли.

И все же чекисты не сдавались. Наконец, в октябре 1924-го им улыбнулась удача – они отыскали паровой котел. После этого принялись за работу с удвоенной энергией, но кроме ручной гранаты, рукомойника и прочей ерунды ничего не нашли.В декабре 1924 года работы пришлось свернуть. Средства – 100 тысяч рублей не окупились. Но нет худа без добра. Вскоре английским золотом заинтересовалась японская водолазная компания «Синкай когиоссио лимитед». Японцы пообещали ЭПРОНу 110 тысяч рублей за поиски на затонувшем корабле и 60 процентов золота, которое предполагалось поднять с «Черного Принца».

Помимо этого, они обещали обучить советских водолазов премудростям своего ремесла и передать эпроновцам образцы японского водолазного снаряжения. Чекисты сочли условия приемлемыми и подписали контракт. Летом 1927 года японцы прибыли в Балаклаву.

Ежедневно на дно спускались 12 водолазов и ныряльщиков. Наконец, они освободили корабль от завалов, но тут их ждало разочарование. Если остатки носовой и кормовой частей корпуса судна вырисовывались довольно отчетливо, то средняя часть (где могло быть золото) как сквозь землю провалилась.

Ежедневно на дно спускались 12 водолазов и ныряльщиков. Наконец, они освободили корабль от завалов, но тут их ждало разочарование. Если остатки носовой и кормовой частей корпуса судна вырисовывались довольно отчетливо, то средняя часть (где могло быть золото) как сквозь землю провалилась.Трофей японцев оказался более чем скромным: ржавый замок, галоша, две вилки, ложка, втулка от колеса, несколько подков. Наконец, их труды были вознаграждены – они подняли на поверхность английский соверен чеканки 1821 года. Затем нашлось еще четыре таких же монеты и больше ничего. С тех пор неунывающие оптимисты прочесывают дно Балаклавской бухты, но золото в руки никому не дается.