В чем же заключается секрет его скорости?

В чем же заключается секрет его скорости?Разработка «Черного дрозда» завершилась в 1964 году. Тогда же машина совершила свой первый полет. В эксплуатацию самолет был введен после серии испытаний в 1966 году, поступив на службу ЦРУ США. В общей сложности американцы сделали 32 таких самолета-разведчика с футуристическим дизайном. Последний был продиктован отнюдь не эстетическими пристрастиями конструкторов, а практической необходимостью – снижению заметности самолета для средств обнаружения.

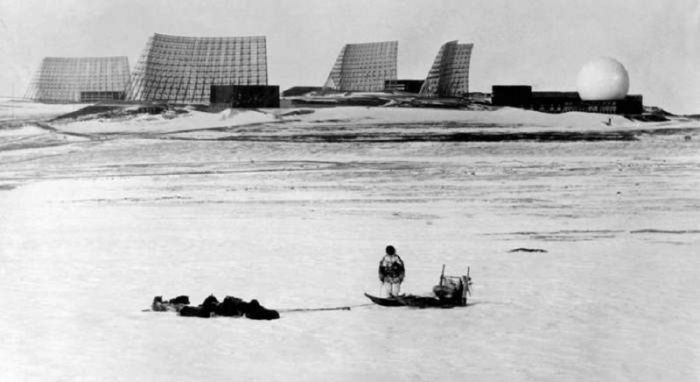

Самолет активно использовался американцами в годы холодной войны между блоками в качестве эффективного разведывательного средства. Часть SR-71 базировалась в Европе, часть в Японии. Советское ПВО нередко регистрировало факт нарушения государственной границы данным самолетом-разведчиком. Правда каждый раз, когда «Черный дрозд» был обнаружен, самолет сразу же разворачивался и на всей скорости уходил обратно в свое воздушное пространство. Особенно активно SR-71 применялся в годы арабо-израильской войны Судного дня в 1973 году.

Самолет активно использовался американцами в годы холодной войны между блоками в качестве эффективного разведывательного средства. Часть SR-71 базировалась в Европе, часть в Японии. Советское ПВО нередко регистрировало факт нарушения государственной границы данным самолетом-разведчиком. Правда каждый раз, когда «Черный дрозд» был обнаружен, самолет сразу же разворачивался и на всей скорости уходил обратно в свое воздушное пространство. Особенно активно SR-71 применялся в годы арабо-израильской войны Судного дня в 1973 году. Сбить «Черного дрозда» ни разу не получилось, так как самолет активно пользовался весьма действенным противоракетным трюком – уходом на сверхвысоту за кратчайшее время. В этом ему помогала просто чудовищная скорость по меркам 1960-х годов в 3.2 Маха. Секрет такой проворности конечно же крылся в используемой силовой установке.

Сбить «Черного дрозда» ни разу не получилось, так как самолет активно пользовался весьма действенным противоракетным трюком – уходом на сверхвысоту за кратчайшее время. В этом ему помогала просто чудовищная скорость по меркам 1960-х годов в 3.2 Маха. Секрет такой проворности конечно же крылся в используемой силовой установке. Список достижений этого самолета выглядит так :

Список достижений этого самолета выглядит так :- первый в мире серийный самолет, выполненный по технологии малой заметности для радаров Стелс;

- первое серийное применение статически неустойчивой аэродинамической схемы - это когда пилот врукопашную не мог управлять таким самолетом (это приводило к "раскачке" и разрушению самолета уже через несколько секунд), только автоматическая система управления справлялась с этой задачей;

- самый быстрый серийный самолет в мире, максимальная скорость 3500 км/час (и абсолютный рекорд 3600 км/час) - практически это уже не сверх- , а гиперзвук, и высота почти 26 км, на которой самолеты уже не летают;

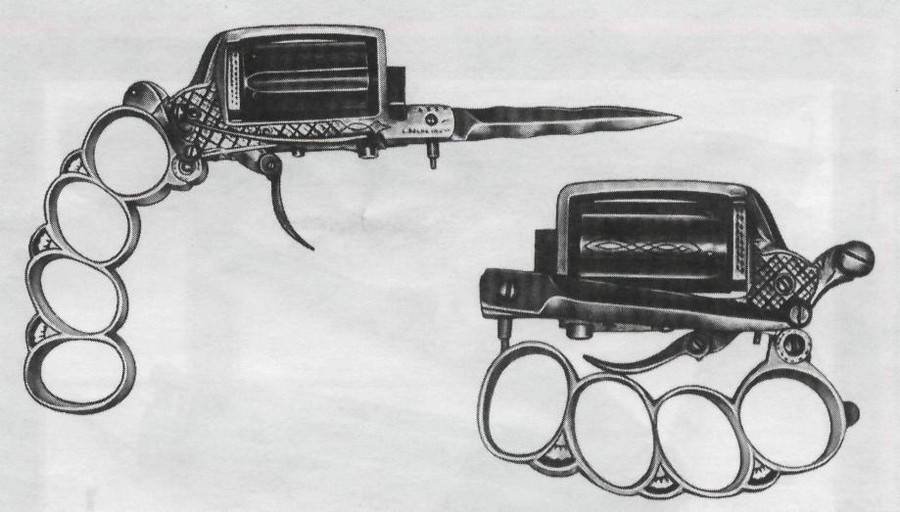

- уникальная система спасения экипажа на любых скоростях, вплоть до максимальных;

- более 90% деталей - из титановых сплавов, потому что аэродинамический нагрев достигал 450 градусов! Прикольно, что в США не было титана под эту программу, и его закупали в СССР! То есть, с помощью СССР делали разведчик для слежения за СССР!

- система жизнеобеспечения экипажа, включая скафандры, которая впоследствии была использована почти без изменений в космической программе Спейс Шаттл;

- система кондиционирования и охлаждения кабины и агрегатов, с топливом в качестве хладоагента;

- система астронавигации по звездам (в том числе, и в дневное время) не имела на тот момент вообще никаких аналогов в авиации - не забываем, что никакого GPS тогда еще не было и в помине;

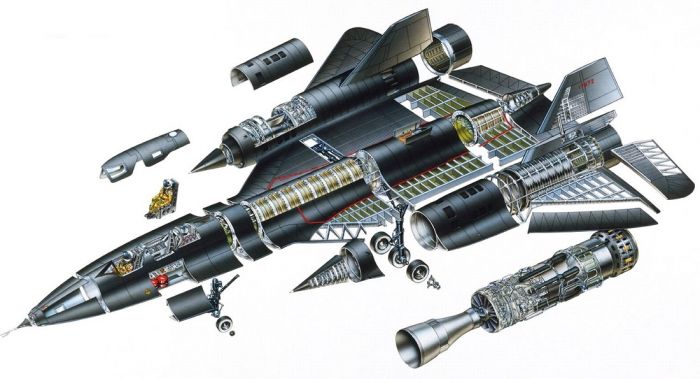

- уникальная силовая установка - комбинированный двигатель с воздухозаборником, была вообще-то совсем за гранью возможного...

Про двигатель отдельно. Это был совершенно уникальный комбинированный турбо-прямоточный двигатель Pratt & Whitney J58-P4 - на малых скоростях он работает как обычный двухконтурный ТРД (как на всем знакомых боингах с эрбасами). А вот на больших скоростях внутренний турбокомпрессорный контур переводится на пониженный режим работы 20% - для этого открываются створки перепуска воздуха за 4-й ступенью компрессора, и воздух подается непосредственно к форсажной камере. Т.е. внешний контур с форсажной камерой дает 80% тяги - это уже почти прямоточный ВРД. Таких комбинированных двигателей никто не сделал ни до, ни после - даже немцы.

Интересно, что в 70-х на лекциях по теории и конструкции ТРД в МАИ говорилось о комбинированных турбо-прямоточных двигателях, что такие схемы рассматриваются, но то, что они уже выпускаются серийно :shock: , никто и знать не знал... Да и как знать, если в СССР все американское было засекречено :mrgreen: .

Интересно, что в 70-х на лекциях по теории и конструкции ТРД в МАИ говорилось о комбинированных турбо-прямоточных двигателях, что такие схемы рассматриваются, но то, что они уже выпускаются серийно :shock: , никто и знать не знал... Да и как знать, если в СССР все американское было засекречено :mrgreen: .Еще одна изюминка - воздухозаборник с автоматически управляемым конусом. Нужно было "запустить" воздухозаборник, на скорости 1,5 Маха вначале вдвинув, а затем выдвинув конус на строго определенную величину и со строго определенной скоростью - иначе на конус "не сядут" сверхзвуковые скачки уплотнения, что приведет к неустойчивости (помпажу) и остановке двигателя. Причем все это надо было проделать синхронно сразу на 2-х двигателях! Это сейчас можно поручить такое дело электронике, но в середине 60-х годов такую задачу могла выполнить только гидромеханическая система автоматического управления.

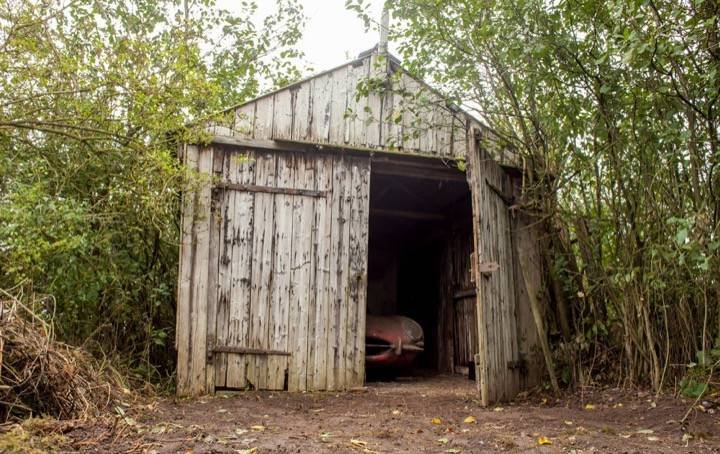

Командованию ВВС пришлось наладить специальную программу обучения не только для пилотов, но и для всего обслуживающего технического персонала (чтобы получить допуск к работам на самолете, нужно было дополнительно, после всех учебных заведений и многолетней работы, еще проучиться не менее года). Подготовка самолета и экипажа к полетам начиналась задолго до полетов и была сравнима по трудоемкости с подготовкой космических полетов. Сложнейшей оказалась и эксплуатация самолета - он имел баки хитрой конструкции, которые текли на земле, но становились герметичными только при разогреве в полете, поэтому самолет мог взлететь только с небольшим количеством топлива, далее дозаправиться в воздухе и только затем приступить к выполнению задания. Что потребовало производства целых 30 специальных самолетов-дозаправщиков...

Производство SR-71 на заводе Lokheed Skunk Works в городе Бербанк, штат Калифорния. Всего сделали 50 фюзеляжей, но самолетов в эксплуатации было меньше.

Производство SR-71 на заводе Lokheed Skunk Works в городе Бербанк, штат Калифорния. Всего сделали 50 фюзеляжей, но самолетов в эксплуатации было меньше.Первые самолеты SR-71 из-за чрезвычайной сложности конструкции болели детскими болезнями, и на скорости за 3000 км/час это нередко заканчивалось разрушением самолета, в результате было потеряно в общей сложности почти треть от всех выпущенных машин (12 из 32). Но в подавляющем большинстве случаев система спасения отрабатывала на отлично даже на таких бешенных скоростях, что спасло не одного пилота (за всю историю полетов погиб 1 оператор). Поэтому пилоты и технический состав относились к самолету и его конструкторам, которые разработали такой выдающийся самолёт, с очень большим уважением и рисовали на килях самолетов эмблему лаборатории Skunk Works Келли Джонсона - веселого скунсика :D . И до сих пор, по прошествии 25 лет, в США действует община SR-71 - сообщество всех тех, кто когда-то работал в программе SR-71.

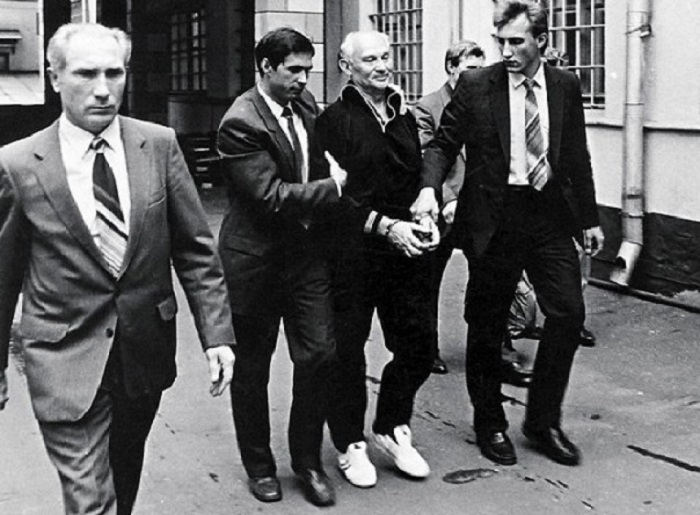

Ни один SR-71 не был ни разу сбит, хотя во время войны во Вьетнаме было конкретное задание достать его зенитной ракетой (а ничем другим достать было невозможно) - на это вьетнамско-советскими ПВО было потрачено около 800 ракет, но безуспешно. Также не удалось этого сделать и далее ни в одной из последующих локальных войн, хотя SR-71 утюжил все театры военных действий вдоль и поперек. Не доставал SR-71 и знаменитый МиГ-25, не хватало совсем немного - 5 километров высоты! Да и как достать, если МиГ-25 был сделан для доставания совсем другого самолета - Nord Ameriken XB-70 Valkyrie, которая благополучно почила в бозе с выходом SR-71.

Фактически самолет взлетал с минимальным количеством топлива, далее полная заправка в воздухе, после чего ускорялся с набором высоты и становился совершенно неуязвимым ни для каких ракет или самолетов. И в этом была совершенная гениальность Великого Конструктора...

Однако, несмотря на то, что программа SR-71 была развернута и продолжалась добрых 20 лет, ее стоимость оказалась на грани неподъемности даже для США при их почти неограниченных ресурсах

Однако, несмотря на то, что программа SR-71 была развернута и продолжалась добрых 20 лет, ее стоимость оказалась на грани неподъемности даже для США при их почти неограниченных ресурсах Однако ВВС, лишившись разведовательных "глаз", фактически воспрепятствовали полному закрытию, и несколько самолетов остались в эксплуатации до 1998 года, когда программа была уже закрыта окончательно.