Международная команда исследователей попыталась ответить на одну из самых интригующих загадок человеческого сознания — феномен "пустоты в сознании". Так называют момент, когда сознание словно "обнуляется" — исчезают все мысли, внутренние картины и слова, наступает ощущение полной "пустоты".

Несмотря на кажущуюся обыденность этого явления, его нейронная природа и механизмы до сих пор остаются предметом дискуссий и неопределенности.

Не одно и то же

Ранее феномен "пустоты в сознании" часто рассматривался в контексте "блуждания ума" — состояния свободного, неконтролируемого потока мыслей. Однако авторы нового исследования убеждены, что это принципиально разные состояния. В отличие от активного, хотя и рассеянного, блуждания ума, "пустота в сознании" характеризуется скорее ощущением сонливости, заторможенности когнитивных процессов и повышенной склонностью к совершению ошибок.

“Пустота” в голове

В своей работе ученые провели тщательный анализ 80 научных публикаций, включая экспериментальные исследования, в ходе которых проводилось наблюдение за мозговой активностью участников, сообщавших о переживании состояния, в котором они "ни о чем не думали". Результаты показали, что "пустота" в голове эпизодически встречается примерно у 5–20% людей во время бодрствования. При этом частота возникновения этого состояния возрастает в определенных ситуациях: при сильном утомлении, недостатке сна, выполнении длительных и монотонных задач, требующих постоянного внимания, или после интенсивной физической нагрузки.

К слову, состояние "пустоты в сознании" можно сравнить с мунэн-мусо, что переводится с японского как "полнейшая отрешенность". В восточной философии и боевых искусствах так называют способность отрешаться от окружающего мира и действовать спокойно и естественно даже перед лицом смертельной опасности. Такого состояния учат добиваться, чтобы полностью сосредотачиваться на тренировках или концентрироваться исключительно на действиях противника в бою.

Связь с неврологическими патологиями

Интересно, что о более частых эпизодах "пустоты в сознании" сообщают дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и люди, страдающие тревожными расстройствами. Кроме того, исследователи выявили связь этого феномена с рядом неврологических заболеваний, включая инсульты, эпилептические приступы и редкий синдром Клейне–Левина, при котором пациенты могут проводить во сне до 20 часов в сутки.

Предшественники “пустот в сознании”

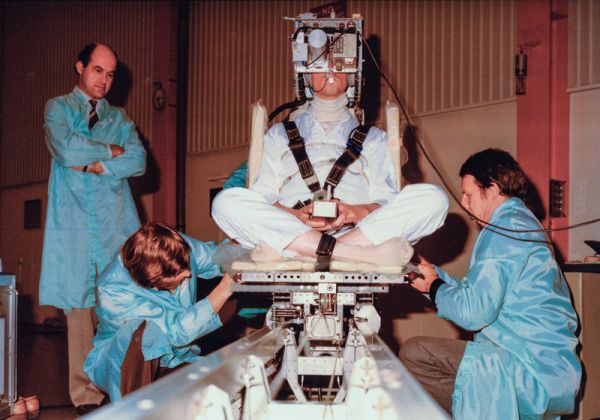

Изучение активности мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) и функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) позволило выявить определенные нейронные признаки, предшествующие наступлению "пустоты в сознании". Так, например, обычно наблюдается снижение сложности мозговых сигналов, замедление процессов сенсорной обработки поступающей информации и появление феномена "локального сна". Последним термином описывается состояние, при которых отдельные участки мозга демонстрируют активность, характерную для сна, несмотря на общее бодрствование организма.

Помимо изменений в мозговой активности, исследователи также зафиксировали снижение частоты сердечных сокращений и уменьшение размера зрачков во время эпизодов "пустоты в сознании". В некоторых случаях возникновение описываемого состояния может быть связано с когнитивной перегрузкой — ситуацией, когда поток мыслей становится настолько интенсивным и хаотичным, что мозг временно "отключает" осознанную когнитивную активность в попытке справиться с избыточной информацией.

Уровень возбуждения мозга

Интересно, что в экспериментах, когда испытуемым давали инструкцию намеренно "очистить свое сознание", наблюдалось подавление активности в областях мозга, отвечающих за речь, память и произвольные движения. Основываясь на полученных данных, исследователи выдвигают предположение, что ключевым фактором, определяющим возникновение "пустоты в сознании", является уровень физиологического возбуждения мозга. Как слишком высокая, так и слишком низкая активность нейронных сетей может приводить к временным "провалам" в сознании, когда когнитивная обработка информации нарушается или временно прекращается.

Исходя из этого, ученые предлагают рассматривать "пустоту в сознании" не как единое монолитное состояние, а как целую группу феноменов, обусловленных динамическими изменениями уровня бодрствования и активации различных областей мозга.

Раскрыта тайна «пустот в сознании»

Комментарии (0)