В давние времена, когда Русь только принимала христианство, представления о семейных отношениях сильно отличались от современных. В ту эпоху, согласно византийским нормам, которые пришли вместе с новой верой, муж считался главой семьи, а женщина занимала подчиненное положение. Церковь и общественная мораль того времени видели в женщине существо, нуждающееся в постоянном наставлении и контроле.

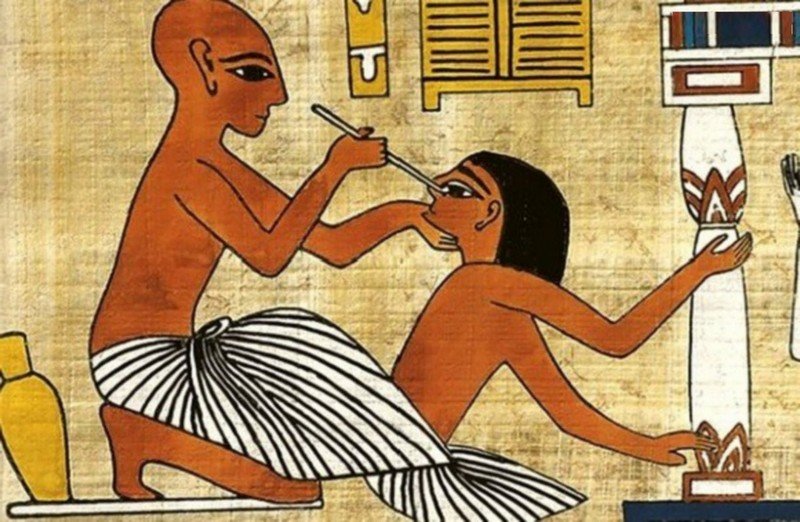

В этом контексте телесные наказания, в том числе и по отношению к жене, рассматривались как метод воспитания и поддержания нравственности. В известном своде правил "Домострой", созданном в XVI веке, даже содержались рекомендации относительно того, как следует применять такие меры. Важно отметить, что эти наставления предусматривали определенные ограничения: запрещалось наносить удары по жизненно важным органам, чтобы избежать серьезных травм, и рекомендовалось не использовать для наказания тяжелые или металлические предметы.

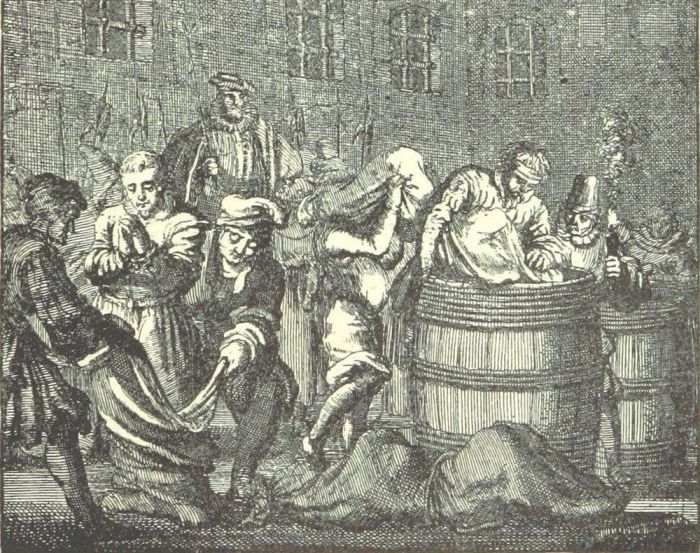

Такая практика телесных наказаний распространялась не только на жен, но и на детей, слуг и работников. Мужчина, как глава семьи, нес ответственность за всех своих домочадцев. Регулярные наказания, как ни парадоксально, могли восприниматься как проявление заботы и любви. Отсутствие таких мер могло трактоваться как пренебрежение обязанностями перед Богом и обществом. Более того, сами женщины настолько привыкли к такому порядку вещей, что отсутствие физического воздействия со стороны мужа могло вызывать у них недоумение, воспринимаясь как признак равнодушия.

Со временем первоначальный смысл таких действий, связанный с "воспитанием в страхе Божьем", постепенно утрачивался. Наказания могли совершаться из-за ревности, гнева или просто плохого настроения, а женщины продолжали терпеть, считая это нормой. Этот укоренившийся стереотип, к сожалению, имел долгосрочные последствия.

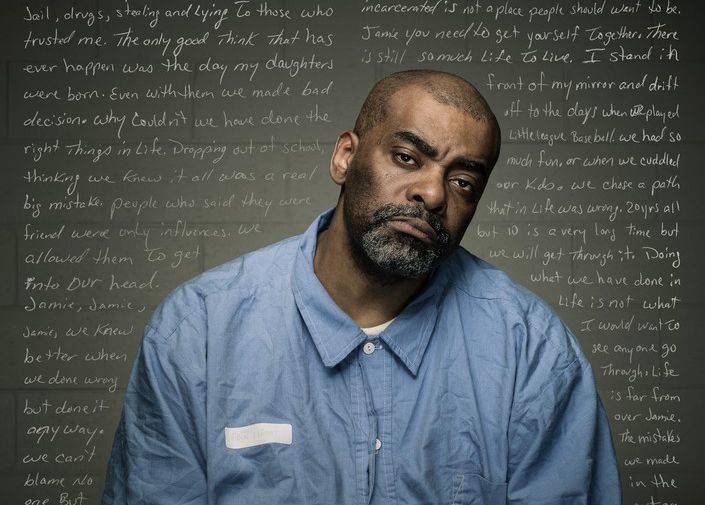

Важно помнить, что насилие в любой форме недопустимо и не может быть оправдано. Оно не является признаком любви или заботы, а скорее свидетельствует о проблемах и жестокости того, кто его применяет.