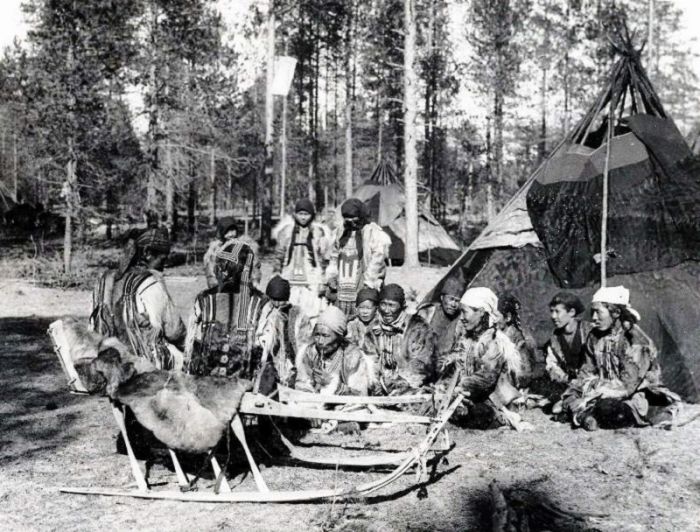

До революции русские объединяли коренные народы Дальнего Востока — эвенков, эвенов, негидальцев — под общим именем «тунгусы». Их жизнь, связанная с оленеводством и охотой, текла своим чередом. Пушнину они продавали как русским купцам, так и американским контрабандистам, чьи суда свободно заходили в незакрытые бухты Охотского моря.

Разрушенный уклад

Революция 1917 года поначалу мало что изменила в жизни тунгусов. Но всё рухнуло с ликвидацией Дальневосточной республики в 1922 году. Присланные из центра большевики, не знакомые с местными обычаями, обрушились на традиционный уклад. Морское побережье закрыли, свободную торговлю запретили, взамен введя непосильный продналог. За неуплату отбирали оленьи стада — основу жизни кочевников. Вождей и шаманов арестовывали как «буржуев». В мае 1924 года чаша терпения переполнилась.

Восстание возглавили две харизматичные фигуры. Павел Карамзин, представитель туземной знати, сумевший получить образование ещё в дореволюционное время и Михаил Артемьев, якут, в прошлом — председатель Амгинского ревкома, разочаровавшийся в политике большевиков и примкнувший к повстанцам.

Рождение Тунгусской республики

10 мая 1924 года восставшие овладели посёлком Нелькан в верховьях реки Маи (ныне север Хабаровского края) и сделали его своей временной столицей. В июне в Нелькане собрался Съезд нельканских, аянских, охотских и мальмаканских тунгусов и якутов. Он избрал Временное Центральное Тунгусское Национальное Управление. 6 июня 1924 года после восемнадцатичасового боя повстанцы овладели важным местным портом Аян. Он стал столицей мятежного края.

В июле там состоялся Всетунгусский съезд Охотского побережья. В нём участвовали представители разных местных национальностей. Таким образом, «тунгусский» имел у них не этнический, а больше территориальный смысл. В соответствии с признававшимся большевиками на словах «правом каждой нации на самоопределение», Съезд провозгласил образование независимой Тунгусской Народной Республики. Он объявил о суверенитете населяющих её народов и об их исключительном праве на земли, воды и природные богатства края.

Был принят бело-зелёно-чёрный государственный флаг Тунгусской республики. Белый цвет символизировал в нём снег, зелёный – тайгу, чёрный – землю. Вожди движения составили обращение к Лиге наций и мировому сообществу. В нём они просили «могучих защитников мелких национальностей в мировом масштабе» о помощи «отсталым от мирового прогресса» народностям против «общего врага мирового национализма – русского коммунизма».

Миролюбие повстанцев

Восставшие изначально надеялись на то, что сам факт их справедливого возмущения побудит советскую власть пойти на переговоры с ними и удовлетворить их требования. Взамен тунгусы были согласны отказаться от независимости. Их программой-минимум было включение северного Приохотья в состав Якутской АССР. Повстанцам представлялось, что якутские власти, хоть и советские, позволят им вести традиционное хозяйство и свободную торговлю через морские гавани Охотского моря. Тунгусы всячески демонстрировали своё миролюбие. Сдававшихся в плен красноармейцев и чекистов отпускали на свободу. Они не сделали попыток расширить восстание за пределы региона, например, в ту же Якутию, где многие были готовы с оружием в руках выступить против советской власти.

Вместо этого Главное Национальное Тунгусское Управление обратилось к ЦИК СССР с предупреждением, что в случае вторжения советских войск через границы Тунгусии или через морское побережье, «мы, тунгусская нация, как поголовно восставшая из-за нетерпимой политики большевиков, должны будем оказать вооружённое сопротивление… Вся ответственность за пролитую безвинную кровь перед историей и общественным мнением падёт на вас как на высший орган советской власти».

Компромисс

В Москве не сразу, но оценили, что недовольство народов Севера может быть использовано зарубежными кругами для отторжения этих территорий от СССР. Сталин направил председателю комиссии ЦК ВКП(б) по подавлению мятежа Карлу Байкалову инструкцию. В ней он указывал на необходимость мирной ликвидации восстания, «применяя военную силу лишь там, где это будет диктоваться необходимостью». В январе 1925 года делегация ЦИК Якутской АССР и Якутского обкома партии присутствовала на Втором Всетунгусском съезде в Аяне. Там стороны попытались договориться, но обещания прибывших большевиков были сочтены повстанцами ненадёжными.

Тем не менее, контакты, перемежавшиеся отдельными военными стычками, продолжались. Из-за условий местности подавить восстание чисто военным путём было для большевиков очень трудно. Поэтому, когда в мае 1925 года дело дошло до второго раунда переговоров, они не поскупились на обещания. Между властями в Якутске и вождями повстанцев было достигнуто соглашение, по которому все коммунисты, виновные в насилиях над туземцами, снимались с должностей.

Тунгусам было предоставлено право самоуправления, с них снимался продналог, было обещано рассмотреть вопрос об их включении в состав Якутской АССР. Всем руководителям и участникам восстания гарантировалась полная амнистия. В соответствии с достигнутыми договорённостями, 9 мая 1925 года разоружился отряд Артемьева, а 18 июля сложил орудие отряд Карамзина.

Финал Тунгусской республики

Советизация края после этого происходила медленно и осторожно. Ещё два года де-факто, хотя и в составе РСФСР, существовала Тунгусская республика. При этом центральное управление ею осуществлялось из Якутска, хотя вхождение её территории в состав Якутской АССР так и не было оформлено. К более жёсткой политике большевики перешли только после того, как тунгусы в конце 1927 года поддержали выступление части коммунистов Якутии, направленное на изменение статуса Якутской республики с автономной на союзную.

В 1928 году это выступление было подавлено, а вожди сепаратистов были на этот раз подвергнуты репрессиям. Среди расстрелянных был и Артемьев.

Как советская власть отомстила тунгуcaм, которые хотели отделиться от СССР

Комментарии (0)